【UE5】囲まれた壁の内外判定の作り方

プログラマーの尾関です。

今回は囲まれた壁の内外判定を実装する方法について書きます。

注意点

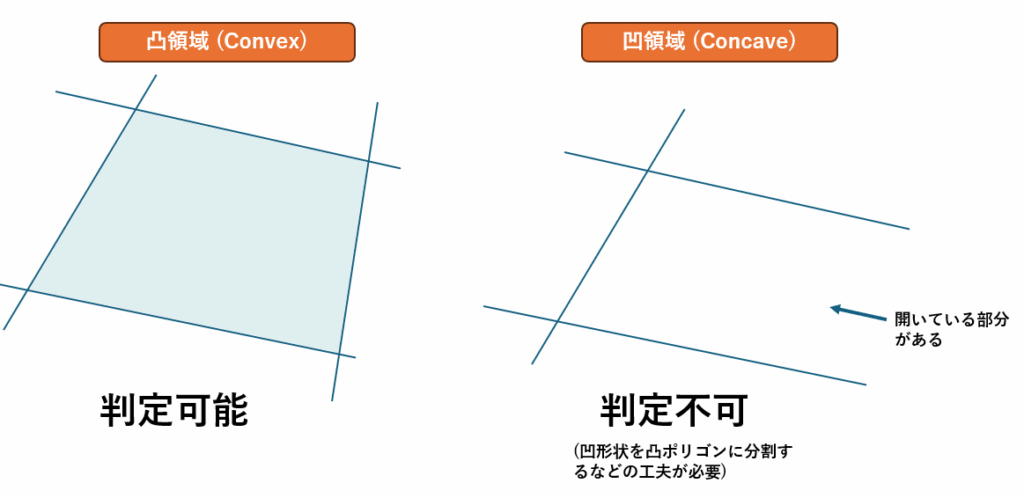

今回の判定方法は Half-Space (平面とその法線方向) を使った簡易的なもので、凸領域(Convex)限定 の手法です。

凹領域 (Concave) を "判定不可" と書いていますが、正確には開いている方向は無限距離で内部判定となります。

プロジェクトの作成

今回は内外判定がわかりやすいように「トップダウン」のプロジェクトを C++ で作成しました。

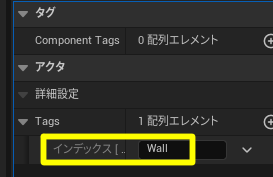

壁の配置

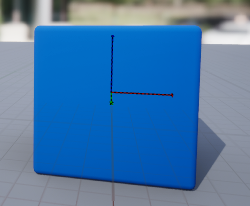

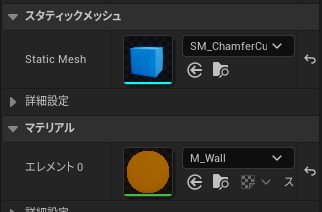

壁に使うスタティックメッシュは メッシュの中心が Pivot となっているものが良いので「SM_ChamferCube」を使いました。

足元に Pivot があるとより良かったのですが、今回はこれで代用。

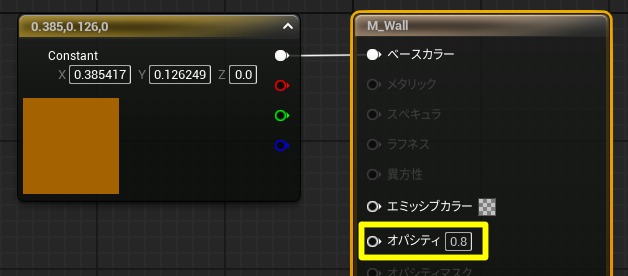

マテリアルは透過しているものが良いと思ったので、Blend Modeを Translucent にして 0.8 で透過させました。

ということで以下のようなスタティックメッシュアクターを作成してレベルに配置。

それとレベルブループリントからの検索用として Actorタグに "Wall" を指定。

地面に埋まっているのが無駄ではあるのですが、実験用ということでひとまず。

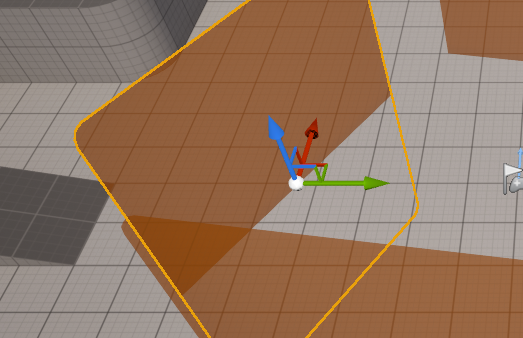

内外判定クラスの作成

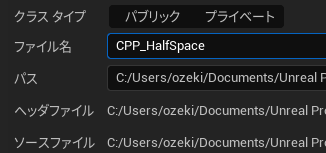

ツールからC++クラスを作成。

アクターを継承した「CPP_HalfSpace」というクラスを作成しました。

ヘッダファイルには以下のように記述しました。

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"

#include "GameFramework/Actor.h"

#include "Engine/StaticMeshActor.h"

#include "CPP_HalfSpace.generated.h"

UCLASS()

class HALFSPACETEST_API ACPP_HalfSpace : public AActor

{

GENERATED_BODY()

public:

ACPP_HalfSpace();

public:

virtual void Tick(float DeltaTime) override;

// StaticMeshActorを追加する関数

UFUNCTION(BlueprintCallable, Category = "HalfSpace")

void AddMeshActor(AStaticMeshActor* MeshActor);

private:

// PawnがHalf-Space内にいるかどうかを判定する関数

bool _IsPawnInHalfSpace(APawn* Pawn) const;

// デバッグ用の壁を描画する関数

void _DrawDebugWall(bool isInHalfSpace);

private:

UPROPERTY()

TArray<AStaticMeshActor*> m_MeshActors;

};

レベルブループリント側から StaticMeshActorを受け取り、それを使って内外判定を行うクラスです。

cpp側の実装は以下の通り。

#include "CPP_HalfSpace.h"

#include "Engine/Engine.h"

ACPP_HalfSpace::ACPP_HalfSpace()

{

PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;

}

// StaticMeshActorを追加.

void ACPP_HalfSpace::AddMeshActor(AStaticMeshActor* MeshActor)

{

if(MeshActor) {

m_MeshActors.Add(MeshActor);

}

}

void ACPP_HalfSpace::Tick(float DeltaTime)

{

Super::Tick(DeltaTime);

// Pawnを取得.

APawn* pawn = GetWorld()->GetFirstPlayerController()->GetPawn();

// PawnがHalf-Space内にいるかどうかを判定.

bool isInHalfSpace = _IsPawnInHalfSpace(pawn);

if(isInHalfSpace) {

// ヒット.

GEngine->AddOnScreenDebugMessage(0, 0.1f, FColor::Yellow, TEXT("Pawn is in the room."));

}

else {

// 外に出た.

GEngine->AddOnScreenDebugMessage(0, 0.1f, FColor::Cyan, TEXT("Pawn is out the room."));

}

// XY平面での各メッシュの境界を線分でデバッグ描画.

_DrawDebugWall(isInHalfSpace);

}

// PawnがHalf-Space内にいるかどうかを判定.

bool ACPP_HalfSpace::_IsPawnInHalfSpace(APawn* Pawn) const

{

if(Pawn == nullptr) {

return false;

}

// Pawnの位置を取得.

FVector PawnLocation = Pawn->GetActorLocation();

for(const auto& Actor : m_MeshActors) {

if(Actor == nullptr) {

continue;

}

FVector Origin = Actor->GetActorLocation(); // 中心座標.

FVector Forward = Actor->GetActorForwardVector(); // 正面.

// 内積で内側かどうかを判定.

if(FVector::DotProduct(PawnLocation - Origin, Forward) < 0.0f) {

return false; // PawnはHalf-Space内にいない

}

}

// すべてのHalf-Space内部にいる.

return true;

}

// デバッグ用の壁を描画する関数

void ACPP_HalfSpace::_DrawDebugWall(bool isInHalfSpace)

{

// 壁の線の色.

FColor wallColor = isInHalfSpace ? FColor::Red : FColor::Green;

for(auto* actor : m_MeshActors) {

if(actor == nullptr) {

continue;

}

// 足元の中心を取得.

FVector origin = actor->GetActorLocation();

// 中心を球体で描画.

DrawDebugSphere(GetWorld(), origin, 20.f, 12, wallColor, false, -1.f, 0, 1.f);

// 正面ベクトルを取得.

FVector forward = actor->GetActorForwardVector();

// 正面ベクトルをデバッグ描画.

DrawDebugLine(GetWorld(), origin, origin + forward * 1000.f, FColor::Yellow, false, -1.f, 0, 1.f);

// 正面から垂直なベクトルを取得.

FVector right = forward.RotateAngleAxis(90.f, FVector::UpVector);

FVector left = forward.RotateAngleAxis(-90.f, FVector::UpVector);

// 正面から垂直なベクトルをデバッグ描画.

DrawDebugLine(GetWorld(), origin, origin + right * 10000.f, wallColor, false, -1.f, 0, 5.f);

DrawDebugLine(GetWorld(), origin, origin + left * 10000.f, wallColor, false, -1.f, 0, 5.f);

}

}

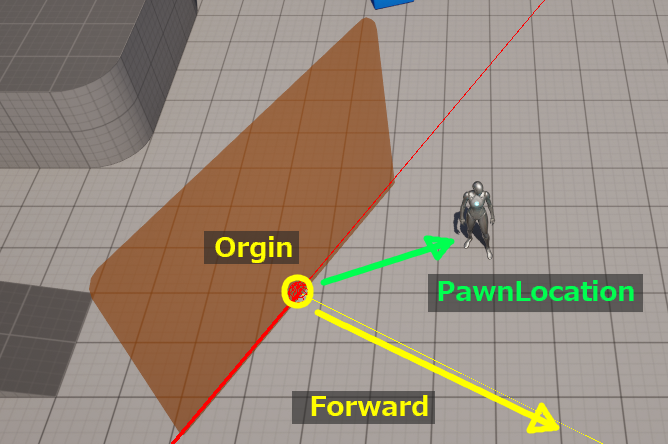

重要となるのが_IsPawnInHalfSpace()の以下のコードですね。

FVector Origin = Actor->GetActorLocation(); // 中心座標.

FVector Forward = Actor->GetActorForwardVector(); // 正面.

// 内積で内側かどうかを判定.

if(FVector::DotProduct(PawnLocation - Origin, Forward) < 0.0f) {

return false; // PawnはHalf-Space内にいない

}壁の中心座標 (Origin) から Pawn (PawnLocation) への方向ベクトルと、壁の法線ベクトル (Forward) の内製を求めて、この値が "0.f" 以上であれば内側にいるかどうかを判定できます。

これをすべての壁と判定し、すべて内側であれば壁の中にいると判定できます。

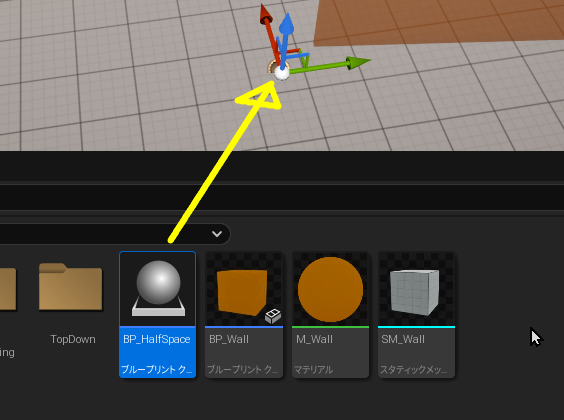

この CPP_HalfSpace を BPクラスで継承し、レベルに配置します。

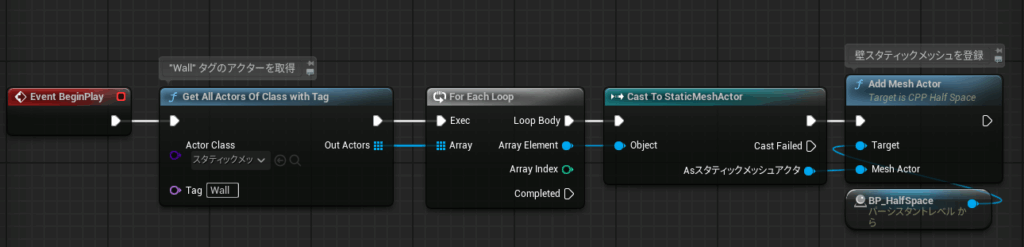

レベルブループリントの作成

レベルブループリントを作成しレベルに配置した壁メッシュを BP_HalfSpaceに登録します。

実行して動作確認

実行すると、囲まれた壁の中にいるときは、それぞれの壁の補助線が赤くなります。

おしまい

なお Unreal Engineには「FConvexVolume」という今回紹介したよりも高度な機能があります。

- FPlaneを追加するだけで凸領域を作れ、判定は IntersectPoint() などで行える

- 点だけでなく球体やAABBとの交差判定も可能

- Unreal Engine標準の許容誤差判定が使われるため判定の精度が安定しやすい

- カメラの視錐台などで使われていることもあり、枯れている機能で信頼性が高い

公式ドキュメント→「FConvexVolume」

FConvexVolumeは使用したことがないので、実際に使う機会があれば紹介記事を書くかもしれません。

以上、簡易的な内外判定の実装でした。